Por Nydia Bauzá

redaccion@esnoticiapr.com

A ocho años de la devastación que causó en Puerto Rico el destructivo huracán María cobra más vigencia el rol que juega el Tercer Sector en el proceso de recuperación y en los preparativos para enfrentar eventos atmosféricos.

Líderes comunitarios del área sur destacaron a Es Noticia el trabajo que realizan las organizaciones sin fines de lucro para lograr la resiliencia de los más desventajados, particularmente en sectores aislados.

La agricultora y presidenta de la Alianza Comunitaria de la Montaña, de los barrios Rancheras y Frailes de Yauco, María Santiago Muñoz subrayó que para muchos residentes de la zona rural los líderes comunitarios son el enlace con el gobierno para no pasar desapercibidos en situaciones críticas.

Santiago Muñoz recordó que el 17 de septiembre de 2017 cuando el huracán María a su paso por Puerto Rico arrancó miles de techos, devastó cosechas enteras y dejó las montañas sin árboles, ella no estaba en la isla. En 2016 había emigrado a Texas con su esposo a Texas en busca de oportunidades de empleo.

“Cuando llegué de Texas en el primer vuelo que hubo disponible a mí se me partió el alma en mil cantos al ver mi isla destrozada, de pensarlo nada más se me hace un taco”, evocó con voz ahogada la agricultora.

Sostuvo que las necesidades de las comunidades “son las mismas, se van arrastrando” y lamentó que todavía haya gente viviendo con toldos en los techos desde el huracán María. Específicamente mencionó que en el barrio Collores, aledaño a Rancheras, en el Pueblo del Café, hay viviendas con toldos azules.

“Es gente bien pobrecita a la cual no se le brindó ayuda porque la burocracia exige papeles de herederos, pero hay gente viviendo en esas casas, es su hogar en estos momentos y es inhumano no echarles un techo, no brindarles una ayuda”, dijo.

Relató que las personas que no han recibido ayudas del gobierno han evolucionado con el respaldo que les han brindado vecinos y de las propias comunidades. “En esos momentos la comunidad se une ante el dolor, la pobreza. Lamentablemente, si no tenemos palas las cosas se nos hacen más difíciles y en ese aspecto, es que las comunidades se aferran a los líderes comunitarios. Ellos sienten que los líderes comunitarios son la puerta ancha para tocar al gobierno, para acceder a esas ayudas, para que los orienten, para que no pasen desapercibidos”, aseveró la agricultora.

“En esos momentos difíciles el mismo gobierno entiende que los líderes comunitarios son el enlace, el punto principal en las comunidades porque a un gobierno no se le es fácil decir cuántos encamados tiene Rancheras, aunque tienen empleados para hacer el trabajo, lamentablemente no lo hacen. Entonces cuando se aprieta, que llegan esos trabajos difíciles, nos ponen todo el trabajo en las manos. Nos solicitan cuántos ancianos tienen, cuántos encamados, cuántos niños tienen. Primero porque vivimos aquí, segundo porque conocemos a todos y tercero por el amor que les tenemos a todas esas comunidades nos empapamos y nos duele ver cómo nuestros vecinos sufren”, recalcó Santiago Muñoz.

Dijo que en esos momentos de crisis las personas vulnerables se enfocan en el Tercer Sector, no en el gobierno. “Ellos saben que nosotros sentimos su dolor, ven un rostro familiar en nosotros, ven un rostro que va a conocer su situación con solo mirarlo y sienten confianza. Pues, eso somos los líderes comunitarios en esos momentos, somos ese rayito de esperanza de toda la comunidad, jugamos un papel demasiado importante y a veces se nos hace demasiado cuesta arriba”, sostuvo la agricultora, quien libra una batalla por convertir una escuela elemental abandonada en el barrio Rancheras en un centro de servicios comunitarios.

Resiliencia energética

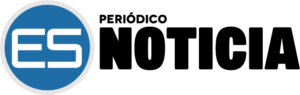

Arturo Massol Deyá, presidente de la Junta de Directores de Casa Pueblo, en Adjuntas, detalló cómo el modelo de autogestión comunitaria ha funcionado en momentos de crisis climatológica.

“El gobierno de arriba hacia abajo ha tratado de delegar su responsabilidad en términos de decir que el problema es que la gente no es resiliente y es la forma de desentenderse y transferir la responsabilidad a lo individual. La experiencia en Casa Pueblo es que nosotros hemos redefinido el concepto de resiliencia a uno de fortaleza comunitaria, donde la organización social, no la política, es la fundamental para poder manejar momentos de crisis climatica”, sostuvo el científico ambiental.

Massol Deyá dijo que durante el paso del huracán Fiona, el 18 de septiembre de 2022, el sistema de energía solar de Casa Pueblo pasó las pruebas. “La radio siguió funcionando, los Bomberos recibieron llamadas de emergencia y de rescate en el período de la tormenta, el que necesitaba diálisis pudo manejar ese período porque ya muchas de las instalaciones comunitarias priorizaron en la seguridad energética salud y el cine solar funcionó. En ese renglón de energía los hogares de adultos mayores tenían cierto grado de seguridad energética y eso se traduce en poder manejar mejor la crisis que surge con estos eventos naturales”, sostuvo.

En cuanto al sistema de energía tradicional, que el gobierno mantiene privatizado a través de los consorcios Luma Energy y Genera PR, el microbiólogo dijo que persiste el problema estructural.

“Lamentablemente uno no ve avances y evidentemente la respuesta no está y debería estar, pero no está. Entonces, es más importante aún la organización comunitaria a diferentes escalas para poder responder a estos fenómenos”, recalcó.

Denunció que las asignaciones multimillonarias de fondos no se traducen en más seguridad energética porque cada vez los datos evidencian que los apagones se han agravado en lugar de ser corregidos. “El problema es peor que antes y segundo, si uno analiza lo que se ha hecho, es realambrar el problema.

Ponen los mismos postes, los mismos cables, la misma configuración, en lugar de aprender que hay que descentralizar, que hay que acercar la generación al lugar donde se consume, que es en las comunidades, las energías comunitarias que es lo que vemos en Adjuntas”, argumentó el portavoz de Casa Pueblo.

Dijo que a diario en sus instalaciones que funcionan con energía solar reciben visitas de personas de distintas partes de Puerto Rico interesadas en la independencia energética.

“No es que nosotros sepamos que ha empeorado el sistema de energía, es que las comunidades y la gente saben que no pueden confiar y eso provoca mucha ansiedad, urgencia y compromiso porque hay que organizarse para llenar esos vacíos y prepararse mejor”, aseguró.

Villas pesqueras en mal estado

No fue hasta el 2025, ocho años después del embate de los huracanes Irma y María, que las ayudas federales llegaron a las manos de unos 551 pescadores, indicó el presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR), Miguel Ortiz Serrano.

Tras el paso de los ciclones por Puerto Rico, la Administración Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés), aprobó un total de $9,791, 123 en fondos de recuperación para rehabilitar la industria de la pesca en el archipiélago borincano.

La agencia federal exigió al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) un plan detallado y justificado para el desembolso de los fondos y no fue hasta este año que el proceso fue completado, sostuvo Ortiz Serrano, presidente de la Villa Pesquera, Punta Pozuelo, en Guayama.

El pescador explicó que de los fondos de la NOAA cada uno de los pescadores que laboran a tiempo completo recibió alrededor de $19 mil, en distintos pagos. Indicó que los pescadores que laboran a tiempo parcial, que es el grupo menor, recibieron pagos montantes de poco más de $9 mil.

Además, indicó que algunos pescadores que se cualificaron, accedieron a fondos de programas del Departamento de Vivienda federal por la pandemia y obtuvieron pagos de hasta $50 mil para la compra de motores y embarcaciones.

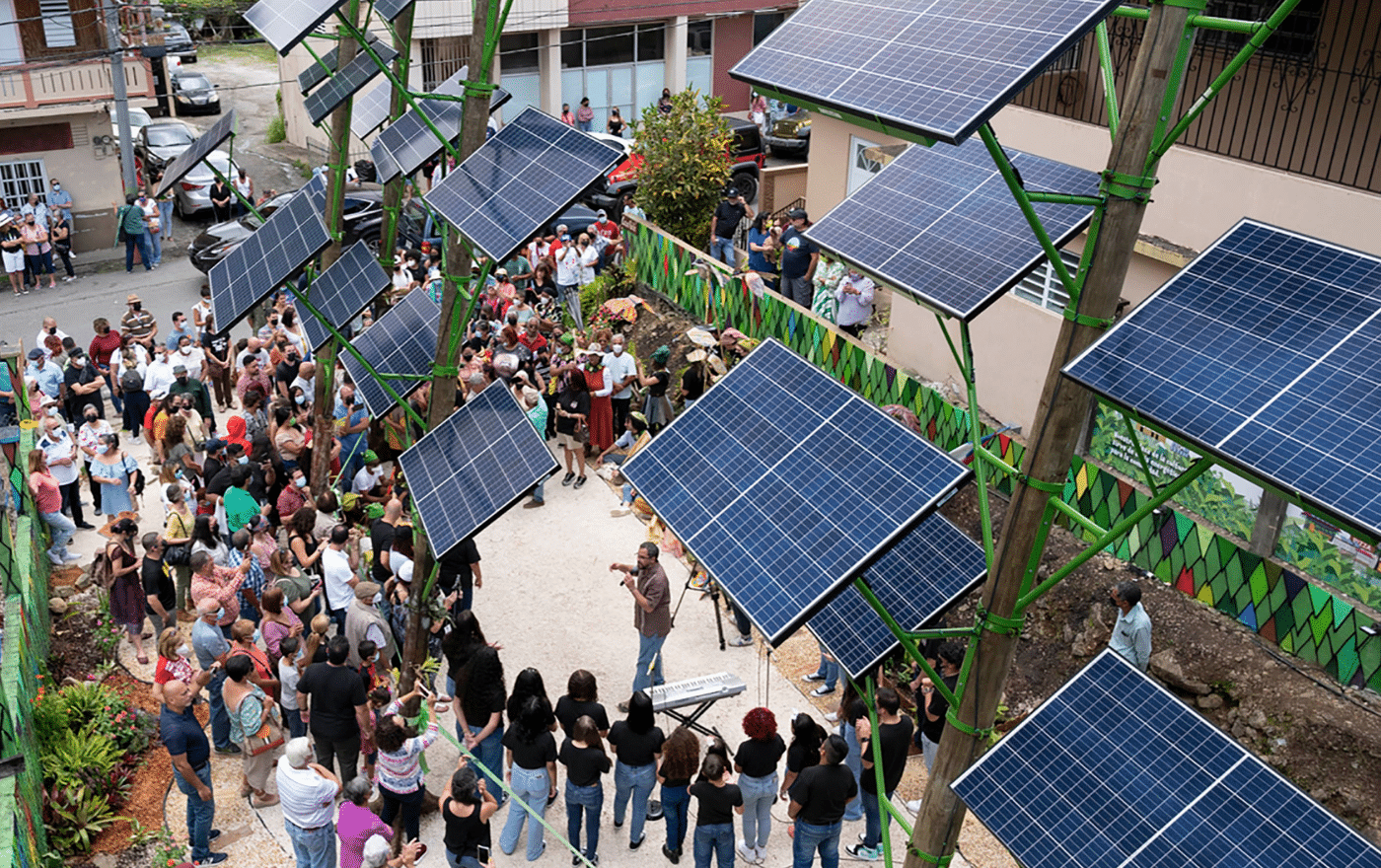

“Eso ha sido un empujón para el sector pesquero, pero aún tenemos muchas villas pesqueras que están en malas condiciones y desde el huracán María para acá están devastadas. En algunos casos los arreglos no se han terminado, en otras ni siquiera han comenzado y tenemos la preocupación de que vuelva a surgir otro fenómeno y que después que damos un paso hacia adelante volvamos a dar pasos hacia atrás”, reclamó Ortiz Serrano.

El líder de los pescadores comerciales dijo que las villas pesqueras en peor estado son las de Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayanilla y Aguadilla. Destacó que la de Arroyo lleva 12 años cerrada. “Ya todo está hecho una porquería porque son 12 años cerrada y las cosas que tiene por dentro se están deteriorando y tiene problemas de liqueo”, enumeró Ortiz Serrano.